糖尿病について

糖尿病は、どなたでもかかる可能性のある病気です。症状が出にくいため、初めのうちは血糖値の変化に気づかないかもしれません。

早めに見つけて治療を始めることで、血糖値の悪化や合併症の進行を防ぐことができます。

このページでは、血糖値や糖尿病の病型、早期発見のためのポイントをお伝えします。

血糖値とは?

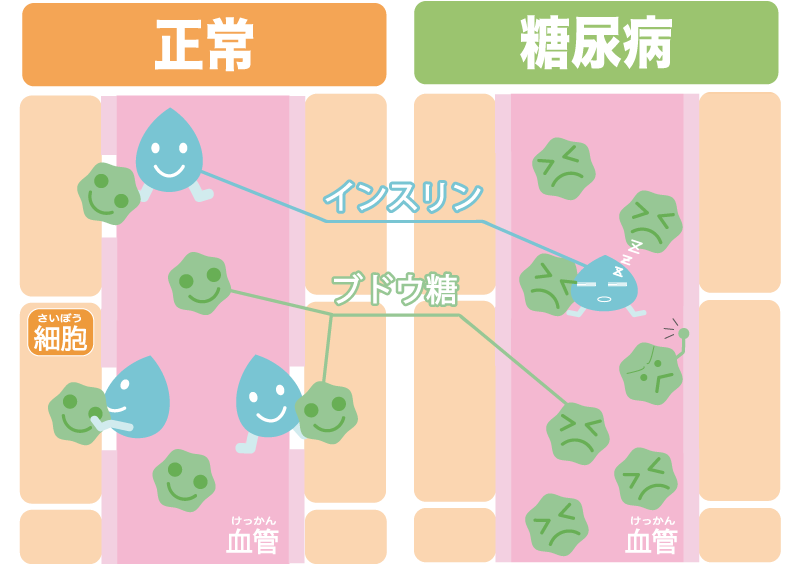

血糖値とは、血液の中のブドウ糖濃度のことをいいます。

血糖値の維持にかかわるホルモンの1つがインスリンです。私たちの体の膵臓(すいぞう)という臓器から、インスリンという血糖値を下げるホルモンが分泌されます。

血糖値を上げるホルモンは体内にいくつもあります(グルカゴン、アドレナリン、コルチゾールなど)。一方で、直接血糖値を下げる唯一のホルモンがインスリンです。

血糖値は通常、空腹時で70~99mg/dl程度、食後2時間値は140mg/dl未満に維持されています。食事をとると血糖値が一時的に上がりますが、インスリンのはたらきで、短い時間で元の値に戻ります。

糖尿病のある方は、インスリンの分泌不足や作用低下(インスリン抵抗性)により、血糖値が下がりにくくなります。

糖尿病とは

糖尿病とは、インスリンの出が悪いもしくは、十分に出ていても効き目が悪くなった結果、血糖値が高くなる病気です。

血糖値が高くなっても、すぐに自覚症状が出るわけではありません。しかし血糖値が高い状態が長く続くと、のどが渇く(口渇)、水分をたくさん摂るようになる(多飲)、おしっこの回数が増える(多尿)などの症状がみられることがあります。

また、全身の血管に負担がかかり、いろいろな臓器(手足の神経や目、腎臓)の合併症が進みます。これらの合併症も早い段階では自覚症状が出ないことが大半です。

(合併症についてはこちら)

糖尿病の合併症とは?主な症状・予防法を解説 | さいたま胃腸内視鏡と肝臓のクリニック和光市駅前院

糖尿病を治療する目的は、まず高血糖による自覚症状を防ぎ、合併症の発症や悪化を防ぐことです。そして最終的なゴールは「糖尿病のない人と変わらない寿命と生活の質(QOL)の実現を目指す」ことです。

早い段階で血糖値の異常を見つけることが大切です。その上で定期的な通院や治療を続けると、血糖値を良い状態に保てます。そして合併症の発症や進行を防ぐことができます。

糖尿病の病型(種類)

糖尿病は、その原因によって4つのタイプに分けられます。主なものは1型糖尿病と2型糖尿病です。その他に、妊娠によって発症する妊娠糖尿病や、他の病気に伴って発症する糖尿病があります。

1型糖尿病

1型糖尿病は自己免疫など何らかの原因によって膵臓のβ細胞が壊され、インスリン分泌が低下することで発症します。

小児から思春期だけでなく、成人でも発症することがあります。発症の仕方により、「急性発症」「劇症」「緩徐進行」と3つの病型にさらに分けられます。

2型糖尿病

日本では糖尿病患者のおよそ95%が2型糖尿病と診断されています。遺伝要因に過食や運動不足などの環境因子が加わって発症します。

妊娠糖尿病

妊娠中に初めて発見された、糖尿病には至らない血糖値の異常を指します。2010年に妊娠糖尿病の診断基準が変わり、およそ1割の妊婦さんが妊娠糖尿病であると推定されています。出産すると多くの方は正常な血糖値に戻ります。しかし将来の糖尿病の発症リスクが高いため、定期的な血糖値の確認が必要です。

その他の特定の疾患などによる糖尿病

膵臓や肝臓の病気、薬(ステロイドなど)が原因で糖尿病になることがあります。

簡単1分!糖尿病セルフチェックシート

以下の項目に当てはまる場合、糖尿病の可能性があります。該当する自覚症状があるかどうか、確認してみましょう。

- 頻尿がある(特に夜間)

- 異常な喉や口の渇きがある

- 飲み物を頻繁に飲む

- 体重が減っている

- 疲れやすさを感じる

- 皮膚のかゆみや乾燥肌がある

- 目のかすみや視力低下を感じる

- 手足のしびれや感覚の鈍さがある

- 足や手が冷たく感じる(冷え性)

- 頻繁に感染症を起こす(尿路や皮膚)

- 傷の治りが遅い

- 性機能に変化を感じる(特に男性の方)

- 歯周病がある

- 眼底検査で糖尿病の疑いと言われた

糖尿病を早期発見・治療することで、合併症の進行や高血糖による症状を防ぐことができます。

当てはまる項目の数が多い場合は、早めに専門医にご相談ください。